ORGANI SPECIFICI

Vescica natatoria

E' noto che alcuni pesci adottano posizioni differenti dentro l'acqua; il Nannostomus eques si posiziona a testa all'insù a 45°, alcuni Leporinus sempre a 45° ma con la testa rivolta verso il basso, altri come il Characidium fasciatus si mantengono nel fondo utilizzando per ascendere un movimento ondulante de corpo e propulsione per mezzo delle pinne.

L'origine di tali diverse posizioni, e molte altre , si deve alla posizione della vescica natatoria o, come nell'ultimo caso menzionato, alla sua assenza. La vescica natatoria ha la capacità di aumentare o diminuire la quantità di gas o acqua dentro il corpo proprio come fosse un galleggiante.

Dunque, la vescica natatoria è un organo costituito da un sacco membranoso pieno di aria e gas (ossigeno e anidride carbonica) il quale può essere riempito o svuotato dal pesce secondo le sue necessità idrostatiche.

Questo organo si forma durante il periodo embrionale e, a seconda delle specie, deriva da una posizione dorsale (anche se eccezionalmente può essere ventrale) della parete dell'esofago con il quale può comunicare mediante uno stretto condotto pneumatico.

Nella maggior parte delle specie questo condotto si taglia dopo la nascita, lasciando la vescica completamente isolata, quando i pesci la riempiono di aria salendo in superficie. Ciò avviene nella maggior parte dei pesci ossei, mentre nella minoranza il condotto permane unito all'esofago.

Quando la vescica è isolata, immediatamente il sangue si incarica di regolare la quantità del contenuto della medesima, aumentandolo o assorbendolo, secondo la necessità. Di fatto, grazie a questo organo velocemente idrostatico, il pesce può, mediante compressione o dilatazione, aumentare o diminuire il suo peso specifico per adattarlo alla pressione dell'acqua (maggiore profondità=maggiore pressione). A questa funzione si aggiunge la possibilità di guidare l'aria, potendo essere collocato da un estremo all'altro della vescica.

Nei Cipriniformes la vescica si incontra vincolata al sistema uditivo del cranio per mezzo di una catena di ossicini sviluppati nella camera ventrale delle vertebre anteriori; ciò costituisce l'Apparato di Weber.

Tutti i pesci provvisti di Apparato di Weber ricevono la denominazione di Ostariofisi e utilizzano la vescica come una cassa di risonanza per la produzione del suono o per migliorare notevolmente l'udito.

Nei Corydoras e alcuni Botia la vescica è ricoperta da una formazione ossea e divisa in due e il condotto pneumatico permette una comunicazione con l'apertura anale e permette la espulsione di gas tramite questo orifizio. E' notevole come questi pesci prendano aria tramite la bocca ed espellino gas dall'ano, prescindendo dall' utilizzo delle branchie per respirare.

L'evoluzione della vescica fino ai polmoni ha permesso a molte specie di adattarsi a tappe intermedie nello stesso modo in cui lo è stato con l'evoluzione delle pinne in zampe.

Nei generi Lepidosiren e Protopterus, i polmoni sono comunicanti con l'esofago nello stesso modo della vescica natatoria nei Corydoras e, sebbene esistano due polmoni in questi pesci, in realtà è uno solo diviso a metà proprio come avviene con la vescica natatoria.

Questa evoluzione da una all'altra forma di respirazione ha passato tappe intermedie nelle quali i pesci si sono avvalsi della vescica natatoria per respirare in condizioni di sicurezza quando le branchie non potevano funzionare.

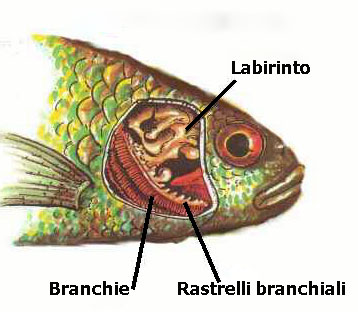

Labirinto

Abbiamo visto in che modo le differenti linee evolutive hanno agito modificando la vescica natatoria fino ad un sistema polmonare. Per completare questo aspetto non mancherà un breve riferimento ad un altro esperimento evolutivo che si incontra rappresentato in quattro famiglie di pesci contemporanei. Si tratta del labirinto, organo respiratorio degli Anabantidi e alcuni Siluroidi che permette loro di prendere aria atmosferica senza l'intervento branchiale.

Nonostante possiedano il labirinto, gli Anabanditi spesso possiedono anche branchie, le quali debbono disimpegnare funzioni respiratorie ausiliarie già che se si priva a questi pesci la possibilità di prendere aria atmosferica in forma prolungata, vanno sul fondo per rimanere con la vescica natatoria piena di acqua.

Il labirinto (uno ubicato ad ogni lato della testa) è formato da placche ossee in forma di ventaglio i cui margini sono arborescenti. Queste placche sono legate ad una base ossea e quest'ultima è unita al quarto arco branchiale il quale a sua volta è circondato da un sacco che è una prolunga della cavità branchiale l quale a sua volta si estende fino alle vicinanze del fegato, all'interno del corpo. Tutto il labirinto è ricoperto da una membrana che si irriga con sangue venoso proveniente dall'arteria branchiale afferente ( branchie).

Quando il pesce prende una "boccata" d'aria, viene immediatamente compressa nel labirinto. La membrana irrigata con sangue venoso porta l'ossigeno e lo distribuisce nel flusso sanguineo, irrigando tutti gli organi e le cellule. L'aria, già priva di ossigeno, viene espulsa in forma di bolla. Approssimativamente ogni 15 secondi (secondo la temperatura e attività che sviluppano i pesci) si produce la cattura dell'aria, previo alla quale si espelle la bolla di aria senza ossigeno. Il tempo per catturare l'aria spesso dipende dalle specie, dato che alcune dispongono di 80 secondi in condizioni normali senza necessità di attuarlo. La funzione branchiale di disperdere CO2 e assorbire ossigeno è limitata solo alla prima funzione quindi non pare sia possibile che si possa catturare ossigeno dall'acqua in minime quantità.

Quando il labirinto espelle la bolla di aria senza ossigeno ed è impedito di riempire la bolla di aria nuova, assorbe acqua, la quale va a fermarsi alla vescica natatoria producendo l'incapacità di regolare il galleggiamento.

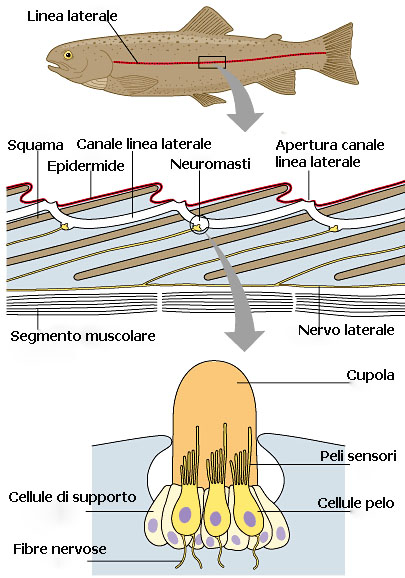

Linea laterale

Il sistema della linea laterale , presente in molti pesci e anche in alcuni anfibi acquatici , è sensibile alle differenze della pressione nell'acqua. Queste differenze possono essere dovute a cambi di profondità o alle ondate di correnti causate da oggetti vicini. Il sensore di base unito al sistema della linea laterale è il neuromasta, che è un fascio di cellule sensorie e di supporto che proiettano ciglia situate in una cupola di materiale gelatinoso. I neuromasti mandano continuamente fuori serie di impulsi nervosi; quando la pressione di un'onda causa movimento nella cupola dei neuromasti, si piegano le ciglia racchiuse, la frequenza degli impulsi nervosi è incrementata o diminuita in relazione ala direzione della curvatura.

I neuromasti possono essere singoli, in piccoli gruppi o in file all'interno di scanalature o canali, quando essi sono assegnati al sistema della linea laterale. Tale sistema corre lungo il fianco del corpo verso la testa, dove si divide in tre branchie, due sul muso e una sulla mascella inferiore.

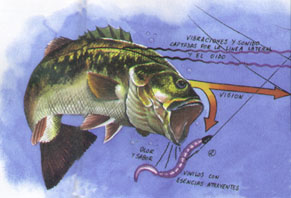

Un pesce che nuota innalza un'onda di pressione nell'acqua che è percepibile dal sistema di linea laterale di altri pesci. Esso innalza anche una curva ondosa di fronte a sè, la pressione della quale alza una corrente lungo i suoi fianchi.

Questi piccoli campo di differenze sono registrati dalla propria linea laterale; come il pesce approccia un oggetto, una roccia o il vetro dell'acquario, l'onda di pressione attorno al suo corpo risulta distorta e questi cambi sono immediatamente percepiti dal sistema di linea laterale rendendo capace il pesce di deviare o mettere in atto altre azioni di salvataggio.

Poichè le onde sonore sono anche onde di pressione, il sistema di linea laterale è anche in grado di percepire una lunga frequenza di suoni.

Potremmo quindi concludere dicendo che la vista è l'organo che porta al pesce le informazioni circa la disposizione spaziale dell'ambiente che lo circonda e quindi lo aiuta nella cattura del cibo ma , quando le condizioni di visibilità sono ridotte, la linea laterale, potendo percepire vibrazioni a più di 4 metri di distanza, ricopre un'enorme importanza.

| R e t t i l i | A n f i b i | P e s c i | A r a c n i d i | C u r i o s i t à | P i a n t e | T e r r a r i A c q u a r i |