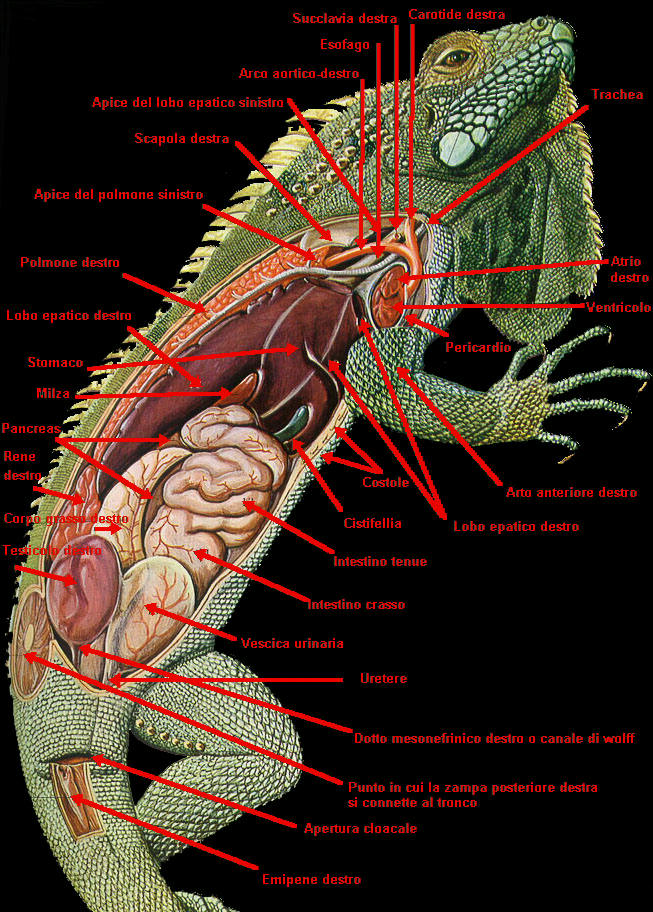

APPARATO DIGESTIVO

CAVITA' ORALE

L'epitelio che ricopre la cavità orale nei rettili è simile a quello dei mammiferi e degli uccelli, ed è conosciuto come epitelio stratificato piano parzialmente cheratinizzato,con alcune differenze tra le varie specie.

Le tartarughe presentano un becco corneo dato che non possiedono denti, negli altri rettili si presentano gengive non cheratinizzate molto simili a quelle osservate nei vertebrati superiori.

LINGUA

La lingua, che si presenta carnosa, è ricoperta da un epitelio stratificato squamoso; in molti cheloni e sauri esistono ghiandole mucose sub giacenti all'epitelio. In mezzo queste ghiandole sono parzialmente circondate da tessuto muscolare scheletrico. Molti sauri possiedono lingue che terminano in numerose papille coperte con un muco appiccicoso che le aiuta nella cattura delle prede.

I serpenti sono privi di ghiandole nella lingua e la struttura è esile e bifida. La lubrificazione procede dalla secrezione delle ghiandole mucose localizzate nella guaina tubolare linguale. Tali ghiandole si caratterizzano per la presenza di numerose cellule caliciformi ordinate spesso in uno strato unico. In alcuni serpenti e sauri la lingua è molto pigmentata: esistono cromatofori al di sotto dell'epitelio che ricopre il muscolo; altri sauri invece ne sono completamente privi.

DENTI

I denti della maggior parte dei rettili sono uniti alla mandibola tramite un tessuto paradentario ; due possono essere i tipi di impiantazione, acrodonta (bordi del dente aderenti ad un medesimo livello) o pleurodonta (bordi scaglionati). Nei coccodrilli l'impiantazione è tecodonta (presenza di alveolo) e i denti sono cementati.

I denti sono sostenuti da una gengiva fibrosa e un epitelio periodontale. Lo strato di smalto, omogeneo, denso, esile, circonda uno strato di dentina o predentina. Può esserci o meno la presenza di cemento. La cavità pulpare contiene odontoblasti, fibroblasti, fibre di collagene e capillari. Tutti i rettili con denti li rimpiazzano periodicamente.

Nei rettili velenosi, salvo i sauri della famiglia Helodermatidae, esistono canini "vuoti" che servono per trasportare il veleno secreto per le ghiandole velenose, rappresentate da ghiandole salivali modificate. Istologicamente questi canini assomigliano ai denti solidi eccetto per la presenza del canale tubolare al centro.

Nelle lucertole della famiglia Helodermatidae le ghiandole del veleno sono costituite da otto ghiandole salivari modificate sub mandibolari e/o sub linguali. I denti solidi conducono la saliva velenosa fino alle ferite inferte alla preda nell'azione di morderla.

GHIANDOLE SALIVARI

Strutture ghiandolari tubolari ben sviluppate,la cui secrezione è sieromucosa. Gli acini ghiandolari sono rivestiti da epitelio ghiandolare cubico con nuclei basali; gli acini sierosi sono costituiti da cellule più piccole. Il tessuto connettivo interacinale può essere o meno sviluppato; la quantità di tessuto muscolare liscio o striato dentro e intorno alle ghiandole salivari è variabile.

In serpenti velenosi, parte del tessuto ghiandolare si modifica per secernere veleno contenendo sostanze enzimatiche e neurotossiche. Esistono differenze fra le ghiandole velenose delle vipere e delle elaphi; spesso si possono scoprire cellule mio-epiteliali nella periferia degli acini ruotando parzialmente i lobuli più piccoli e i dotti ghiandolari velenosi.

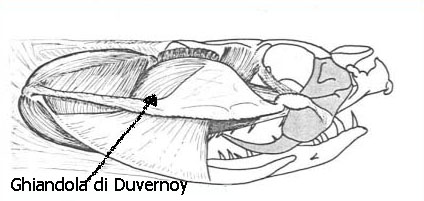

Altri colubridi non velenosi possiedono ghiandole di Duvernoy, localizzate profondamente sotto le squame supralabiali dei denti maxillari e caudali. Le secrezioni di queste ghiandole sono attive verso anfibi e piccoli mammiferi.

Istologicamente le ghiandole assomigliano alle ghiandole salivari modificate di altri serpenti; sono sierose o sieromucose composte da cellule cuboidali con nuclei basali e citoplasma granulare. Le secrezioni sono trasportate per mezzo di un dotto della parete sottile alla base dei denti caudali del maxillare.

FARINGE

La faringe è ricoperta da un epitelio stratificato piano. Nelle tartarughe marine si presentano papille cornificate sopra la superficie della faringe posteriore e i due primi tratti dell'esofago. La faringe di molti rettili contiene numerose ghiandole mucose semplici caratterizzate da nuclei piatti in posizione basale. Queste ghiandole sono particolarmente suscettibili al disavanzo di vitamina A. In altre tartarughe la superficie del palato e la faringe sono ricoperte da un epitelio squamoso leggermente cheratinizzato. Il grado di cheratinizzazione dell'epitelio riflette la dieta dell'animale.

ESOFAGO

L'esofago, salvo per le tartarughe marine, è molto simile a quello dei vertebrati superiori (tubo molto elastico ricoperto da epitelio ciliato). La mucosa consta di un epitelio stratificato piano o colonnare basso(lamina propria ricca di tessuto connettivo fibroso) e muscolare . Si possono incontrare aggregazioni linfoidi sotto la membrana basale. La submucosa consta di tessuto connettivo areolare ; esistono numerose ghiandole mucose nella medesima quali produttori di secrezioni e sono trasportate alla luce esofagica mediante dotti ricoperti da epitelio cubico. La tunica muscolare è doppia essendo costituita da uno strato circolare interno e uno longitudinale esterno del muscolo striato. Lo strato più esterno è una tunica avventizia.

STOMACO

Lo stomaco dei rettili è simile a quello dei vertebrati superiori; la forma è in relazione alla forma generale del corpo del rettile; gli ofidi e alcune lucertole presentano stomaco allungato mentre nelle tartarughe è una formazione massosa. Nella maggior parte dei rettili si distinguono le regioni cardiali,fundica e pilorica. La regione cardiale cambia di epitelio dall' epitelio stratificato piano della regione esofagica a un epitelio semplice cilindrico con nuclei in posizione basale.

Nella maggior parte dei rettili la regione fundica rappresenta la maggior superficie dello stomaco. L'epitelio semplice cilindrico contiene numerose cellule mucose. Il numero di cellule caliciformi si incrementa dalla porzione craneale dello stomaco fino alla regione prossima al pirolo. Le ghiandole gastriche si compongono di cellule cubiche o poliedriche con citoplasma azzurro chiaro e altre più piccole con citoplasma granulare. Le prime sono le cellule chiare, con nucleo basale; le seconde sono le cellule principali con nuclei in situazione centrale.

La porzione pilorica dello stomaco si caratterizza per la perdita di ghiandole gastriche e loro protezione epiteliale; la parete gastrica ha tre tuniche muscolari, interna obliqua, circolare media e longitudinale esterna. La regione pilorica dello stomaco ghiandolare termina nello sfintere pilorico; si osserva una transazione dalla mucosa ghiandolare delle basi a un epitelio caratterizzato per la presenza di profonde ghiandole pilorcihe ricoperte da un unico tipo cellulare. La lamina propria contiene fibre muscolari lisce che si originano nel muscolo della mucosa e occasionali aggregazioni linfoidi. Il numero di distribuzione di queste aggregazioni linfoidi varia dai rettili. Lo sfintere pilorico consta di uno strato esterno, uno strato muscolare longitudinale esterno e uno circolare interno al di sotto di una muscolatura della mucosa, lamina propria e rivestimento epiteliale mucoso.

INTESTINO TENUE

Il duodeno è ricoperto da un epitelio semplice cilindrico. Si osservano numerose villosità intestinali consistenti in profondità della membrana mucosa che si proiettano fino alla luce dell'intestino tenue. Nella lamina propria esistono arterie, vene, capillari sanguigni e linfatici. Nello strato più profondo della mucosa si osservano le ghiandole di Lieberkuhn.

Le cellule caliciformi si distribuiscono entro tutti gli enterociti e sono tanto più numerose quanto più distante è la regione osservata. La submucosa è grossa e presenta aggregazioni linfoidi che contengono linfociti e occasionalmente macrofagi. I muscoli interni ed esterni sono ben sviluppati. I rami delle arterie mesenteriche, vene e vasi linfatici penetrano nella parete intestinale nella unione mesenterica. l'ileo presenta villosità corte e grossse con numerose aggregazioni linmfoidi e cellule caliciformi.

INTESTINO GRASSO

L'intestino grasso ha la principale funzione di assorbimento dell'acqua.

Ricoperto da un epitelio semplice cilindrico con numerose cellule caliciformi dentro le cripte forate dalle villosità adiacenti, presenta numerose aggregazioni linfoidi. Nelle specie erbivore la parete è più sottile e con molte cellule caliciformi soprattutto nella parte caudale.

La regione rettale dell'intestino posteriore si vuota per mezzo del coprodeum nella cloaca. La parte superiore della cloaca è ricoperta da un epitelio semplice cubico o cilindrico con numerose cellule caliciformi. La parte terminale e l'ano sono ricoperte da un epitelio stratificato piano non cheratinizzato in alcune specie, in altre è ricoperto in modo similare al colon terminale però con pieghe rugose prominenti più che villosità intestinali. Nelle specie ovipare la mucosa cloacale è leggermente cheratinizzata. Questa è una struttura comune agli apparati digestivo, urinario e riproduttivo. L'apertura cloacale all'esterno negli squamati è trasversale, nei coccodrilli longitudinale.

FEGATO

Il fegato dei rettili mostra una struttura meno organizzata nei lobuli epatici; in alcune specie si può distinguere il lobo classico. Le aree portali contengono ramificazioni della vena portante, l'arteria epatica e i condotti biliari e tessuto connettivo. La vena centrale si localizza nel centro dei cordoni degli epatociti. Le cellule di Kuppfer sono situate nei sinusoidie sono ben appianate. Nei rettili in cui non si distingue bene il lobulo epatico gli epatociti sono disposti in cordoni di due cellule di spessore.

La funzione del fegato è quella di produrre succhi biliari che vengono accumulati nella vescicola che evacua il contenuto nel duodeno attraverso il coledotto. La vescicola biliare può essere contigua o meno al fegato. Nei serpenti si dispone anatomicamente a certa distanza caudale dal fegato, nei sauri e tartarughe è immersa nel lobulo epatico diritto. Rivestita da un epitelio semplice cilindrico o pseudostratificato. Al di sotto la lamina propria ha una tunica muscolare liscia e in alcuni rettili, ghiandole mucose.

PANCREAS

Il pancreas nei rettili è spesso una ghiandola mista esocrina ed endocrina; la struttura esocrina è costituita da ghiandole tubolari ramificate come acini o lobuli. Le cellule, che secernano succhi digestivi diretti all'intestino, presentano nucleo di localizzazione basale. I dotti pancreatici, che trasportano i succhi, sono ricoperti da un epitelio di cellule cilindriche basse. La parte endocrina non sempre si distingue con chiarezza.

| R e t t i l i | A n f i b i | P e s c i | A r a c n i d i | C u r i o s i t à | P i a n t e | T e r r a r i A c q u a r i |