DENTIZIONE

La dentizione degli ofidi è di tipo pleurodonta, i denti sono conici e si impiantano protetti da un bordo direttamente sopra l'osso. Gli ofidi, come tutti i rettili e anfibi, sono polifiodonti, cioè con denti che si rimpiazzano periodicamente.

I denti presentano cavità pulpari con tessuto congiuntivo, innervazioni e irrigazione, costituiti da dentina e ricoperti da un fine strato di materiale simile allo smalto. I denti si incontrano presenti in molte più ossa che nei mammiferi, dato che le ossa dentali della mandibola superiore possono essere palatine, pterigoidi, premaxillari e maxillari, mentre quelle nella mandibola inferiore si incontrano solo nel dentario.

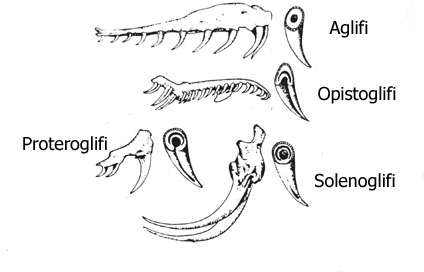

Dipendendo dal gruppo tassonomico e la sua relazione con la ghiandola salivale, il modello pleurodonto presenta modificazioni nella sua struttura e funzione, per cui si possono incontrare quattro tipi base:

aglifi, opistoglifi, proteroglifi e solenoglifi.

La dentizione di tipo aglifa (dal greco agliphos, a:senza, gluphe:incisione = dente senza incisione) mostra denti di un solo tipo, alcuni di maggiore dimensione, come nei boa e nei pitoni verdi nei quali i denti anteriori sono più grossi e permettono di trattenere la presa conficcata profondamente penetrando la carne. Questo tipo di dentizione lo presentano tutti i serpenti che non possiedono ghiandole del veleno; la sua funzione è infatti quella di ritenere la preda e fare trazione fino all'interno del suo esofago portandola alla morte.

Boa smeraldino

Boa smeraldino

La dentizione opistoglifa (opistos: posteriore, gluphe: incisione) è propria dei colubridi velenosi. In questi organismi si presentano pochi denti più grandi nella parte posteriore della mandibola superiore, nel bordo posteriore dell'osso maxillare. Questi denti presentano un canale longitudinale associato alla ghiandola salivale che produce secrezioni tossiche. le tossine o veleno di tutti gli opistoglifi americani, così come nella maggior parte di tutti, è letale unicamente a piccoli vertebrati. Poche specie opistoglife, come il Dispholidus typus, possiedono veleno realmente letale all'uomo.

Oxybelis fulgidus

Oxybelis fulgidus

Il sistema inoculatorio del veleno è molto carente, dato che il serpente apre troppo la bocca al momento di mordere o ritiene tra le sue mandibole la sua presa e la mastica fino a raggiungere i canini posteriori sul tessuto della preda. Gli opistoglifi sono generalmente serpenti arboricoli che si alimentano di uccelli e anfibi. In Messico si incontrano molte specie, Oxybelis fulgidus, O.aeneus, Leptophis e Conophis sp.

La dentizione proteroglifa (proteros: anteriore, gluphe:incisione) è esclusiva della famiglia Elapidae: cobra, mamba, tutti gli ofidi velenosi australiani, i serpenti marini e in America sono rappresentati dai corallini e genere Micrurus e Micruroides.

Si caratterizza per la presenza di un paio di denti di dimensioni maggiori alloggiati nella parte anteriore dell'osso maxillare ( di fronte alla mandibola superiore) così come per la riduzione nel numero degli altri denti sopra il maxillare arrivando ad incontrarsi unicamente il paio anteriore che caratterizza il gruppo.

Green Mamba

Green Mamba

Questi "canini" iniettori di veleno sono associati alla ghiandola salivare che secerne tossine molto potenti principalmente neurotossiche che sono iniettate nel corpo della vittima attraverso un canale longitudinale che corre internamente nel dente.

Sebbene il sistema inoculatorio dei proteroglifi sia più efficiente di quello degli opistoglifi, si incontra uno svantaggio che presentano gli esemplari della famiglia Viperidae, dato che i denti non sono molto lunghi e le maggior parte degli elafidi non possono aprire la bocca tanto come le vipere, le drammatiche conseguenze del morso di uno proteroglifo sono date dalla straordinaria potenza e letalità del veleno piuttosto che dalla efficienza della sua inoculazione.

I serpenti più velenosi del mondo possiedono dentizione proteroglifa.

Il morso della maggior parte dei proteroglifi è meno efficiente che quello delle vipere, dato che è più lento, di minor portata e si dispiega in una sola dimensione. I corallini e le vipere di mare mordono di lato e molto difficilmente possono fare danno fino alla testa.

I cobra girano la parte anteriore del corpo e dirigono il morso nella direzione dove mirano la testa, contraendo i muscoli ventrali per pi riportare il morso lento.

Solo alcuni cobra, come il cobra reale Ophiophagus hannah , il cobra gola nera Naja melanoleuca e i mamba Dendroaspis sp. hanno un morso comparabile in potenza e velocità a quello delle vipere. In pochi proteroglifi il veleno può essere proiettato a volontà fuori dalla bocca e fino alla testa del serpente. Il veleno è neurotossico e provoca accecamento immediato che i serpenti utilizzano come arma di difesa e per render inermi le prede. Ciò è possibile grazie ai muscoli che comprimono la ghiandola del veleno, si possono contrarre rapidamente e il veleno viene espulso con potenza fino al dente proiettandosi fino a 4 metri di distanza. Nello stesso tempo il serpente espelle aria dal polmone, il risultato è paragonabile ad un polverizzatore che espelle il veleno come i pallini di una canna; mentre più si allontana dalla bocca del serpente, più è l'aria accaparrata però in minor distanza. Questa sorprendente qualità è propria dei Naja naja sputatrix, Naja nigricollis, N.mosambica e Hemachatus haemachatus.

I serpenti "sputatori" sanno discernere molto bene il momento in cui utilizzare il tipo di proiezione del loro veleno; utilizzano il getto di maggior forza ma minore dispersione come arma difensiva al loro possibile aggressore e quello "polverizzatore" a minor distanza distanza ma coprendo una maggiore superficie per immobilizzare la preda.

Il sistema inoculatorio di veleno più efficiente lo presentano i serpenti della famiglia Viperidae; che possiedono dentizione solenoglifa (solenos:canale, gluphe: incisione), caratterizzata dalla presenza di lunghi canini tubolari nella parte anteriore della mandibola superiore che si piegano quando la bocca viene chiusa.

Il sistema solenoglifo è un sistema altamente evoluzionato, nel quale ognuno degli elementi sono perfezionati nella propria funzione. Le ghiandole produttrici del veleno sono molto voluminose e hanno la capacità di accumulare più volume di veleno che quelle di qualsiasi altro sistema di inoculazione; i muscoli associati a queste ghiandole sono molto sviluppati e permettono una rapida e effettiva contrazione il che, al momento del morso, risulta una maggior quantità di veleno iniettata in un minor tempo.

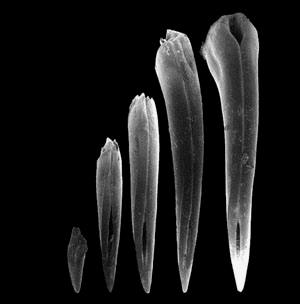

I denti inoculatori sono i più grandi tra quelli degli ofidi, talmente lunghi che aprendo la bocca si piegano paralleli alle ossa mandibolari. Ciò è possibile grazie alla rotazione dell'osso maxillare nel quale sono impiantati e da cui sono scomparsi i denti piccoli. In tal modo quando sono a riposo si mantengono piegati ma al momento del morso si distendono a 90° rimangono perpendicolari al palato. Essendo più lunghi, permettono che il veleno sia iniettato più profondamente nel tessuto delle prede. Questi denti presentano un canale longitudinale centrale lungo tutto il dente; il canale interno si apre all'esterno in uno smussamento che facilita la penetrazione dei canini nei tessuti da mordere.

I solenoglifi hanno la possibilità di aprire la bocca fino a 180° e distendendo i canini possono mordere qualsiasi parte del corpo della preda. Il morso è rapido e di distanza maggiore. Tale postura compromette principalmente i muscoli laterali del collo del serpente che nel piegarsi a S orizzontale, permette che il campo di attacco risultante sia un cono la cui ampiezza e lunghezza varia tra i differenti gruppi di ofidi.

I solenoglifi sono tutti i serpenti della famiglia Viperidae, tra cui la vipera europea, il genere Bitis, Bothrops, Crotalus e Sistrurus.

Nei proteroglifi e solenoglifi i canini o denti inoculatori del veleno si sostituiscono in forma alternata e periodicamente, in misura in cui cresce il rettile. Si impiantano nell'osso maxillare superiore, in alveoli che si presentano per duplicazione, il che permette l'impiantazione del dente sostituto prima della perdita di quello in funzione.

Dietro ai denti in funzione si incontra una fila di canini in sviluppo, che, a mano che maturano, avanzano fino ad impiantarsi in un alveolo maxillare vuoto. Per questa ragione, occasionalmente si possono incontrare due denti in un lato e ancor più raramente due denti per ogni lato della mandibola superiore.

Nei serpenti ovipari si presenta un dente cartilaginoso temporale nel bordo anteriore della mandibola superiore. Questo dente aiuta il serpente a strappare il guscio dell'uovo dal suo interno.

| R e t t i l i | A n f i b i | P e s c i | A r a c n i d i | C u r i o s i t à | P i a n t e | T e r r a r i A c q u a r i |